朝阳门内大街到底有多长?老辈子就是从门楼子到南小街这三四百米的路程,现在往西延到了东四十字路口。朝阳门是后来的叫法,早先叫作齐化门,老北京的嘴里,这三个字的发音是“齐——伙门”。门上刻有麦穗,很形象的告诉您,这里是京城运粮的要塞。2

那些牵强附会的故事

朝阳门内大街这小小的一片地界,被老北京们,乃至现在全国的“北京迷”们列为全城最有意思的地方之一。大家纠缠不休议论不止的,就是路北门牌为朝阳门内大街81号的“鬼屋”,最近又有个以此为背景的电影《京城81号》,如今它在国内外名声都挺大。

我也看了不少写“鬼屋历险”的文章,看后颇不以为然,堆砌了这么多的文字,其实那都是胡思乱想,牵强附会之作,盲人摸象罢了。写这些故事的人,大概都不住在深宅大院里,没有久居这种宅门的体验和真实的感觉,于是把一些生活中本属常理的琐碎现象,弄成了耸人听闻的“事件”。

说“闹鬼”,我记起小的时候,有种最强烈的感觉,就是老北京的深宅大院和这种独门独幢的洋楼住户,大都人丁并不兴旺,以寂落为主,秋风秋雨残雪青灯。这么的清凉,尤其是冬夜,马路上也没有几盏灯火,西北风劲吹着,一个路人也不见,老北京城里住户们谈之色变的“鬼事”就招来了:首先是野猫出没,它们不惧人,大摇大摆的出没,所以,人们并不把野猫当成“鬼事”的一部分。但是,他们没有预见,野猫的到来,标志着“四大仙”要登场了——黄鼠狼、蛇、刺猬乃至狐狸“光临”。

北京城里虽说繁华,人口稠密,那是大杂院和热闹的集市,真到了两进三进的深宅大院,还是深深的透出一种富贵里的凄冷。闹市里大凡人气少的地方,就是这些小动物的安乐窝,它们会主动地搬到这里来。原因简单,一是由于清静;二呢,富贵人家里的厨房,自然是吃喝不愁。我看的几篇文章写得玄而又玄的“探险文章”,其实基本上都是黄鼠狼在“作怪”,说“作怪”有点儿不准确,其实就是黄鼠狼在悄悄地走动。为什么要走动,只要人有动静,它就害怕,要避开。不但它们,就是大喜鹊,它也会闲的没事儿的时候,用“嘴尖儿”锛你的窗户棱子,跟人在敲窗户似的。

朝阳门内的这两座小楼,和我们东四十二条被拆掉的那幢民国小楼,从格式到装修几乎是三胞胎,围绕着十二条的小洋楼,也有许多的稀奇古怪的故事。年轻人听了很入迷,有的还很恐惧,以至于半夜不敢进小楼。我呢,因为早年当兵,天天晚上站岗,知道夜里的情况,所以并不认可,比如楼梯响,那分明是黄鼠狼之类的小动物在上楼梯;轻轻地咳嗽声,那是刺猬的声音。

事实上,很多老北京的大宅院以及小洋楼,都有一些老百姓所说的神奇故事。还有的文章透露,那些楼里有神秘的地下通道如何如何。其实,民国以前,大凡高级建筑,都修有地下通道,古称“暗道”,南方更盛行,留此后手,提防的是万一被强人围困打劫,能从通道脱险。这些建筑包含着一种传统理念:物壮则老,太富贵了就是灾难。

老友英淘二三事

说起朝内大街,不由自主的忆起了我住在朝内的校友——邓英淘。英淘的成名,不在他的父亲邓力群,而在他自己:我们俩同岁,1966年,我上七年级;他呢,在八年级了。实际上,英淘比我还小一个月,他实际上“窜”了两个年级,小时候他就是个“才子”。最近,在看到学者吴稼祥先生的回忆文章,他写道,“上大学的时候,有道数学题,我做了三天三夜,无解。出给英淘,一下午就有了答案。”可见,我对他小时候的印象不假。

英淘胆识过人,敢作敢为,颇有大将风度。1966年清明节,学校组织去八宝山扫墓,回来的时候,有的同学累了,大家就自发的“一帮一”,让没有自行车的同学坐后车座上。那时候,到趟八宝山,不容易!学校里学生,那天骑自行车的不少,1966年八宝山通往城里的路是大块水泥板子铺的,就两丈宽,一时间,往东的方向呼啦啦都是我们的自行车,而且后座上都带着人。

当时的八宝山那边,农田成片,几乎没有车辆往来,公共汽车,半拉钟头四十分钟一趟,马路上空空如也。我们撒着欢儿的骑,到了玉泉路口,警察不答应了,英淘骑的快,头一个被警察拦截。这个警察很厉害,不背着手训话,上来就揪住车把,把自行车往岗楼边上拽。英淘一瞧,要扣他的自行车,也不答应了,双手拉住车后座,和警察“拔河”。俩人夺着车,我们大批自行车涌到路口,看见这情景,都自动不走了。

我们有我们的道理,此地人烟稀少没有汽车,把“腿儿着回去”的同学带回城里是好事;警察却觉得虽然不是繁华闹市,可“骑车带人”违反交规。站在哪一边看待这事儿,都觉着自己对。在英淘和警察“拔河”的高潮,绿灯亮了,大伙儿突然狂喊着“冲啊”,裹挟着英淘往公主坟方向“跑”了。交通队事后给学校发个函件,这个函件,到了学校也就没了下文:校长理解我们,所以也是护着我们的。

英淘这个人,跟一般的豪门子弟不同,他没有架子,也没有那么森严的等级观念。那个时候的景山学校,家长的级别就是孩子的级别,表面上大家可以搂肩搭背,嘻嘻哈哈,骨子还是有些不一样的。江青说“景山学校是贵族学校,是伊顿公学,”没说错。可英淘,不唯级别,不会因为你家庭出身低而白眼一翻歧视你,他“唯书”:你肚子里装的书多,聊的出与众不同的观点,他接纳你;如果是空肚囊子,他眼里不夹。有一回,快端午节了,大伙儿凑楼道里,跟他聊屈原,说的正热闹,来了个同学,大咧咧地问,“聊什么呢?”“屈原和《楚辞》。”那位听了,插嘴:“端午吃粽子。”英淘的大眼一瞪,手一挥,弄得人家很没面。

英淘不讲究吃穿,平时就是极普通的蓝布衣服,很多同学都喜欢吃零食,我似乎没有瞧见过他有此爱好。英淘走起路来,颔首挺胸,目视前方,脸上老带着一丝自信的微笑,这笑有些憨厚,可绝不张狂。爱好呢,就是读书、思索和全神贯注的辩论。成年后的英淘醉心于学术研究,如今,他的专著《为了多数人的现代化》稳居畅销书榜多时。最近,读到他迈进“知天命”年龄后的各种文章,发现他由于年龄关系,已经和王阳明、朱熹等先贤学者一样,渐渐地脱离了具体纷杂的事物,进入了哲学层面,围绕着“人与物”展开了思考。人,有限的寿数决定,认知有局限性,都不由自主的充当着延续历史的一个环节,中国的学者,尤其是大牌儿的学者,最终,都会集合在“格物致知”的辩论场里。而且这个辩论场,只要有人类,就永远不会关门。

朝阳门内大街尽西头,南小街的东南口朝北的地方,地势处在个半斜坡上,原先有个“门钉肉饼”,做的考究,去了几趟,都排不上队,门脸太小,里面就三张桌子,最后一次,耐下心来,溜溜等了一个点钟,吃上了,味道好。肉饼的关键是要选好肉,肥瘦还要巧搭配,肉馅的搅拌更是绝活儿,进了铛,火候也要一眼准:在糊和不糊的当口挑进盘子里,这时候,饼是又脆又有咬劲儿。糊弄人的手艺,是留不住顾客的。(张征)

ACAA聚焦数字科技,为行业发展注入新活力

ACAA聚焦数字科技,为行业发展注入新活力 港澳台青年文化嘉年华在蓉举办

港澳台青年文化嘉年华在蓉举办 2023年度国考即将开考这些事项考生要了解

2023年度国考即将开考这些事项考生要了解 医教结合研讨会深度探讨孩子学习困难心理健康教育问题

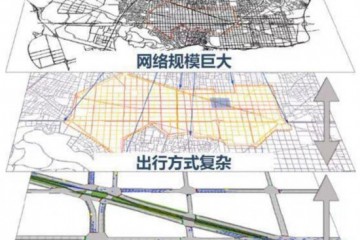

医教结合研讨会深度探讨孩子学习困难心理健康教育问题 高校团队研发一键式仿真系统助力智慧交通建设

高校团队研发一键式仿真系统助力智慧交通建设 校企联动共育创新人才,“勇立潮头·逐梦启航”新媒体实践训练营硕果累

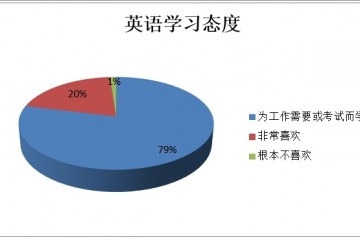

校企联动共育创新人才,“勇立潮头·逐梦启航”新媒体实践训练营硕果累 人文教育助力大学英语教学新模式

人文教育助力大学英语教学新模式 三尺讲台一生奉献(追梦路上)

三尺讲台一生奉献(追梦路上)